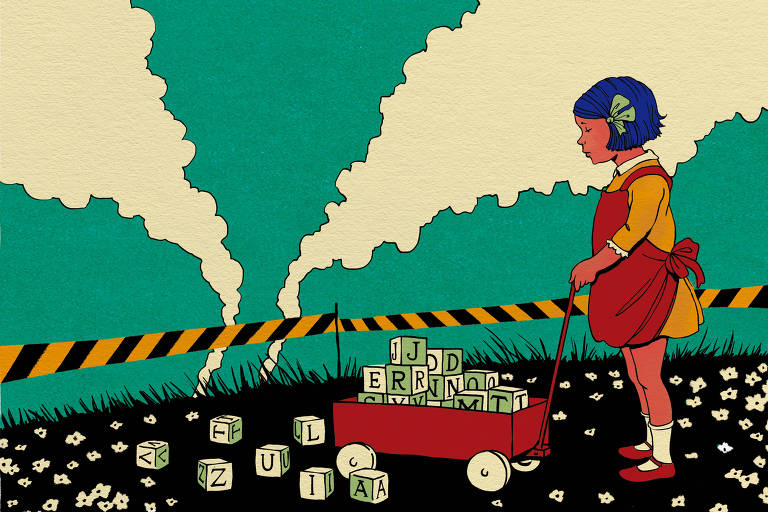

Revisão de livros para excluir termos racistas inflama debate no mercado editorial

Quem antes era chamado de gordo passou a ser tratado como enorme. O termo “fêmea” deu lugar a “mulher”. Homens pequenos perderam o gênero e viraram pessoas pequenas. (via Folha de S. Paulo)

Mudanças como essas foram feitas em livros do britânico Roald Dahl e vieram à tona em fevereiro, dando fôlego a uma controvérsia que há tempos opõe editoras, autores e acadêmicos —a revisão de livros clássicos para suprimir trechos considerados ofensivos a grupos marginalizados, como negros, mulheres e indígenas.

A Roald Dahl Story Company, responsável pelo catálogo de Dahl, afirmou que as alterações em livros como “Matilda” e “A Fantástica Fábrica de Chocolate” foram pequenas e cuidadosamente analisadas.

Não foi essa a opinião do primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, que criticou as mudanças por meio de seu porta-voz. “É importante que obras de literatura e obras de ficção sejam preservadas e não retocadas.”

Após a repercussão negativa, o selo Puffin, da editora Penguin, afirmou que iria lançar também edições com o texto original. A editora Record, que publica Dahl no Brasil, diz não ter previsão para novas traduções a partir dos textos modificados.

Mas Dahl não é o único autor cujos livros passaram por revisões. A editora HarperCollins, com sede nos Estados Unidos, promove há cerca de três anos mudanças em obras de Agatha Christie para tirar termos considerados racistas.

Uma das mudanças foi em “Morte no Nilo”, livro no qual uma personagem descreve os olhos e narizes de algumas crianças como nojentos, adjetivo que foi eliminado. Na tradução para o português, os traços dos jovens são descritos como revoltantes.

A filial brasileira da HarperCollins afirma que as edições nacionais trazem notas e comentários para contextualizar trechos delicados. “Acreditamos que seja importante não retirar as obras do contexto e do momento em que foram produzidas.”

Em “Caçadas de Pedrinho”, por exemplo, Tia Nastácia é chamada com frequência pelo narrador de “a negra”. Em dado momento, ela é classificada de “pretura” pela boneca Emília. Em outro, o narrador diz que Tia Nastácia trepou em uma árvore “que nem uma macaca de carvão”.

Frases com essas fizeram o Conselho Nacional de Educação emitir em 2010 um parecer recomendando restrições à distribuição do livro em escolas públicas. No ano seguinte, o órgão voltou atrás e recomendou apenas contextualização da obra após o então ministro da Educação, Fernando Haddad, pedir que o parecer fosse revisto.

“Acho fundamentais essas alterações, especialmente para as crianças”, diz Cleo Monteiro Lobato, que é bisneta do escritor e está à frente da adaptação. “Os livros ficaram congelados no tempo, mas a gente evoluiu.”

Os críticos afirmam que as mudanças desrespeitam a intenção do autor, uma vez que palavras não são escolhidas ao acaso.

“As obras de Lobato revelam quem ele era. Se a gente começa a maquiá-las, ele vira outro escritor”, diz Eliana Alves Cruz, autora de livros como “Água de Barrela” e “O Crime do Cais do Valongo”. Em sua literatura, a autora joga luz sobre o racismo do Brasil e a vivência de pessoas negras.

Embora considere que as obras de Lobato contêm passagens racistas, Alves Cruz diz ser contra modificações. Ela avalia que o ideal é inserir notas de contexto e discutir com os jovens os trechos sensíveis.

“Lobato deve entrar para a história com tudo aquilo que quis deixar. É desonesto intelectualmente querer transformar sua literatura. É desonesto, inclusive, com a memória do autor”, diz a escritora, que ganhou o prêmio Jabuti na categoria de contos em 2022.

“O tratamento de Shakespeare em relação aos judeus é abismal”, diz André Conti, editor da Todavia. “Mas é importante isso estar lá porque é uma fonte histórica para quem quer entender sobre o antissemitismo na Europa naquele período.”

Para ele, literatura reflete o momento em que foi escrita e não deve ser despida de seus aspectos mais desconfortáveis. “A literatura não é anódina. Se você corta um Dahl por isso, um Dr. Seuss por aquilo, os livros começam a ficar sem risco.”

Professora de linguística da Unicamp, Anna Christina Bentes afirma que a arte de fato pode ser desconfortável, ofensiva e até chocante. Uma evidência disso, diz ela, são os filmes de Quentin Tarantino. “Aí você vai dizer: ‘Mas isso é conteúdo voltado a adultos, e não a crianças.’ Mas e os contos infantis?”

Em sua origem, esse gênero de fato flertava com o grotesco. “A Gata Borralheira”, por exemplo, foi publicado pelos Irmãos Grimm no século 19 com trechos desconcertantes. Em um deles, pombas arrancam os olhos das irmãs malvadas da protagonista.

“Essas histórias existiram com uma crueza muito grande, porque criança precisa lidar com a morte e com a maldade, só que de uma maneira fantasiosa”, diz ela, para quem a supressão de palavras tem pouco efeito prático. “A violência contra um sujeito não vai deixar de existir porque você não diz mais um termo. Essa é uma visão mágica da realidade.”

O tema, porém, não é ponto pacífico. Quem defende o revisionismo literário argumenta que a retórica pode desumanizar determinados grupos, facilitando a violência contra eles.

Nos anos que antecederam o Holocausto, judeus eram chamados de vermes por nazistas. Já em 1994, a minoria étnica dos tutsis foi alvo de um genocídio em Ruanda incitado por estações de rádio controladas pela etnia rival. Nas transmissões, os locutores exortavam seus ouvintes a exterminarem as baratas –termo usado em referência aos tutsis. Em cem dias, cerca de 800 mil pessoas foram mortas.

Na linguística, a hipótese de Sapir-Whorf diz que a língua interfere na maneira como seus falantes percebem o mundo e as pessoas. Essa teoria foi criada na primeira metade do século 20, caiu em descrédito por volta dos anos 1960 e voltou a desfrutar de alguma visibilidade a partir nos anos 1990.

“Mas ainda não existe clareza sobre a validade da hipótese e, caso seja, qual é o grau de validade”, diz Diogo Pinheiro, professor de linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. “Minha opinião é a de que algum efeito a linguagem tem sobre a percepção da realidade, ou seja, a maneira como as coisas são nomeadas não é completamente irrelevante.”

Avaliação parecida faz Robert Darnton, professor emérito da Universidade Harvard e especialista em história do livro. Ele diz acreditar que a literatura pode tanto fortalecer preconceitos quanto enfraquecê-los.

“Livros são carregados de significado. Eles difundem ideias, e ideias se concretizam em ações. O poder da palavra atua de várias maneiras, algumas delas destrutivas”, diz Darnton, autor do livro “Censores em Ação: Como os Estados Influenciaram a Literatura”.

O acadêmico discorda das mudanças feitas em clássicos, mas não as considera uma forma de censura. Para isso, precisaria da participação do Estado ou da Igreja, o que não é o caso. “Acredito ser perigoso banalizar o conceito de censura ao usá-lo para classificar qualquer forma de restrição.”

Detratores do revisionismo literário, no entanto, defendem que essa tendência limita a liberdade de expressão. Em fevereiro, o escritor anglo-indiano Salman Rushdie usou as redes sociais para criticar as mudanças em livros de Dahl, argumentando que isso seria “uma forma absurda de censura”.

“A editora Puffin Books e a empresa que gere o espólio dele deveriam estar com vergonha”, escreveu Rushdie, que foi esfaqueado no ano passado e é perseguido por fundamentalistas religiosos desde a publicação de “Os Versos Satânicos”, na década de 1980.

As discussões sobre censura ficaram mais fervorosas depois da popularização do chamado leitor de sensibilidade. Essa função editorial surgiu em países de língua inglesa para identificar trechos tidos como depreciativos a grupos minorizados.

Em geral, esses profissionais fazem comentários e sugestões nos manuscritos. Cabe ao autor ou editor decidir se elas serão acatadas ou não.

“Nosso trabalho ajuda autores a escreverem sobre grupos marginalizados de forma mais autêntica e a não reproduzirem ideias incorretas sobre eles”, diz a americana Helen Gould, que trabalha como leitora de sensibilidade há seis anos. “Censura é o banimento de livros que está acontecendo nos Estados Unidos neste momento.”

Por lá, obras que falam sobre raça, gênero e sexualidade estão sendo banidas de escolas e bibliotecas à medida que estados como Flórida e Tennessee aprovam leis que limitam o conteúdo ao qual crianças podem ter acesso. “Amada”, de Toni Morrison, e “O Conto da Aia”, de Margaret Atwood, são alguns dos livros mais ameaçados.

“Leitores de sensibilidade não têm poder para fazer imposições. Se há uma hierarquia, nós estamos na base”, diz Gould.

No Brasil, a profissão também tem se popularizado. Formada em produção editorial, Iris Figueiredo trabalha há cerca de dois anos como leitora de sensibilidade. Ela diz que seu trabalho não busca limitar a criatividade do escritor, mas ampliar suas possibilidades.

“Nosso objetivo é ajudá-lo a fazer uma literatura que não seja engessada, mas dialogue com leitores e demandas do presente”, diz ela, que também é escritora. “Existem coisas de dez anos atrás que hoje não fazem mais sentido.”

Marcelo Rubens Paiva é um dos escritores que revisam obras antigas para excluir termos que podem soar ofensivos nos dias atuais. Em 2012, ele lançou “As Verdades que Ela Não Diz”, livro rebatizado como “O Homem Ridículo” em novas edições.

A mudança aconteceu porque o escritor passou a achar o título original machista. “É falta de noção um homem achar que pode apontar as verdades que as mulheres dizem ou não”, diz.

Aos 20 anos, o escritor ficou tetraplégico após pular em um açude, acidente que deu origem ao livro “Feliz Ano Velho”. “Ficava chocado enquanto alguém com deficiência, mas sempre engoli em seco. Imagino o que devem sentir negros, mulheres e indígenas.”

A escritora Thalita Rebouças também alterou livros já publicados, como “Fala Sério, Mãe!”, de 2004, e “Tudo por um Namorado”, de 2005. Nas novas edições, foram eliminadas frases que poderiam ser consideradas problemáticas. A expressão “programa de índio”, por exemplo, foi substituída por “furada”.

Por outro lado, ela preservou uma personagem que destila preconceito contra pessoas gordas. Rebouças diz que a escolha se deu para criticar a gordofobia. “Uma coisa é a gente se adaptar aos novos tempos. Isso é uma evolução. O que não pode é a gente ficar se sentindo amarrado e sem usar a arte para fazer as pessoas pensarem.”

Transcrito da Folha de S. Paulo